Jean-Jacques Rousseau (quai)

Au confluent du Rhône et de la Saône, dans la commune de La Mulatière qui jouxte Lyon, Jean-Jacques le doux possède son quai, souvenir de ses multiples promenades dans la capitale des Gaules.

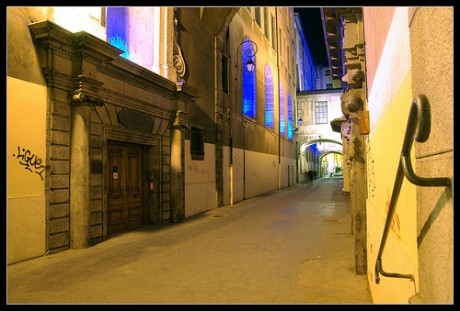

Après un premier et furtif passage « en coup de vent » en 1730 en compagnie de Le Maître qu’il abandonne rapidement, le premier véritable séjour de Rousseau à Lyon date à la fin de l’été 1731. Il a alors 20 ans. C’est à cette occasion qu’il passe sa fameuse nuit, « à la belle étoile », dans cette anfractuosité le long de l’actuel quai des Etroits, entre Perrache et la Mulatière, page reprise dans toutes les anthologies de littérature lyonnaise depuis. C’est aussi lors de cette visite qu’il se fait accoster par un ouvrier en soie taffetatier, place Bellecour, qui lui suggère de « s’amuser », ensemble et chacun pour son compte. Un peu plus tard, il reçoit des propositions d’un ecclésiastique. « Il m’en est resté une impression peu avantageuse au peuple de Lyon et j’ai toujours regardé cette ville comme celle de l’Europe où règne la plus affreuse corruption » » écrit-il dans le livre IV des Confessions.

« J’avais à peu près les connaissances nécessaires pour un précepteur, et j’en croyais avoir le talent » Alors que sa relation avec Maman se distend, Rousseau rejoint Lyon en 1740 et y devient, un an durant, rue Saint-Dominique (actuelle rue Emile Zola) précepteur des deux fils de Jean Bonnot de Mably (1696-1761) grand prévôt du Lyonnais, dont il lit avec intérêt le Parallèle des Romains et des Français par rapport au gouvernement (1740). Les enfants du prévôt ne se prénomment pas Emile ni Sophie, c’est pourtant durant ce séjour que Rousseau, dans un Mémoire, jette sur papier ses premières théories sur l’éducation des enfants. En quelques pages à la fin du sixième livre de ses Confessions Rousseau raconte cependant son échec auprès de ses élèves, échec qu’il attribue au manque de prudence. Il explique également comment il dut quitter cet emploi à la suite de menus larcins par lui commis (vols de bouteilles de vin blanc d’Artois).

Il revient une nouvelle fois à Lyon en 1768 et rend visite dans sa maison de Val-de-Crécy qui sera la demeure d’Henri Béraud de 1930 à 1938 à Madame Boy de la Tour.

Le dernier séjour de Rousseau date de 1770. On le retrouve, avec Thérèse Levasseur, en compagnie d’Horace Coignet, un négociant mélomane avec lequel il fréquente le Grand Concert. Deux œuvres de Rousseau, Pygmalion et le Devin du Village, sont données en sa présence à l’Hôtel de Ville, le 19 avril de cette année-là.

« Je suis juif, sinon par la religion, que je ne pratique point, non plus que nulle autre, du moins par la naissance. Je n’en tire ni orgueil ni honte, étant, je l’espère, assez bon historien pour n’ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure une absurdité particulièrement flagrante, lorsqu’elle prétend s’appliquer, comme ici, à ce qui fut, en réalité, un groupe de croyants, recrutés, jadis, dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en face d’un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s’opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de « métèque ». Je leur répondrai, sans plus, que mon arrière-grand-père fut soldat en 93 ; que mon père, en 1870, servit dans Strasbourg assiégé ; que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale, après son annexion au IIe Reich ; que j’ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques, dont les Israélites de l’exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs ; que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m’expulser aujourd’hui et peut-être (qui sait ?) y réussiront, demeurera, quoi qu’il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J’y suis né, j’ai bu aux sources de sa culture, j’ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux. »

« Je suis juif, sinon par la religion, que je ne pratique point, non plus que nulle autre, du moins par la naissance. Je n’en tire ni orgueil ni honte, étant, je l’espère, assez bon historien pour n’ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure une absurdité particulièrement flagrante, lorsqu’elle prétend s’appliquer, comme ici, à ce qui fut, en réalité, un groupe de croyants, recrutés, jadis, dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en face d’un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s’opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de « métèque ». Je leur répondrai, sans plus, que mon arrière-grand-père fut soldat en 93 ; que mon père, en 1870, servit dans Strasbourg assiégé ; que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale, après son annexion au IIe Reich ; que j’ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques, dont les Israélites de l’exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs ; que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m’expulser aujourd’hui et peut-être (qui sait ?) y réussiront, demeurera, quoi qu’il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J’y suis né, j’ai bu aux sources de sa culture, j’ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux. » Lors de son discours de réception à l'Académie, ce dernier raconte la façon dont Bargone devint un beau jour Farrere : Bargone avait envoyé son roman,

Lors de son discours de réception à l'Académie, ce dernier raconte la façon dont Bargone devint un beau jour Farrere : Bargone avait envoyé son roman,

direction d’Antoine Chenavard), résida Quai Monsieur (à présent Quai Gailleton) tint cabinet d’architecte au 10 rue de la Reine (aujourd’hui rue Franklin), mourut dans sa maison de Nyons le 30 septembre 1895 et fut enterré à Sainte-Foy-lès-Lyon… Tandis que Clair Tisseur construisit les églises Sainte Blandine (2ème) et du Bon Pasteur (1er) la mairie deuxième arrondissement,

direction d’Antoine Chenavard), résida Quai Monsieur (à présent Quai Gailleton) tint cabinet d’architecte au 10 rue de la Reine (aujourd’hui rue Franklin), mourut dans sa maison de Nyons le 30 septembre 1895 et fut enterré à Sainte-Foy-lès-Lyon… Tandis que Clair Tisseur construisit les églises Sainte Blandine (2ème) et du Bon Pasteur (1er) la mairie deuxième arrondissement,