Perrache

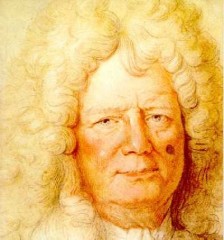

Successivement cours, allées, chaussée et quai, cette artère, est la seule à rappeler le créateur du quartier, l'architecte et ingénieur lyonnais, Michel Perrache (1726-1779), auteur du projet d'urbanisme adopté en 1770. L'idée de reporter le confluent du Rhône et de la Saône beaucoup plus au sud des remparts de l'abbaye d'Ainay, afin de gagner du sol sur le marécage et l'eau, est bien antérieure : le parisien Hardouin-Mansard (1646-1708) avait déjà proposé de réunir tous les ilots qui se trouvaient à cet endroit, afin de permettre l'essor de la ville, enclavée entre ses fleuves et ses collines et ne pouvant s'étendre plus à l'aise comme déjà, elle en éprouvait les besoins. Mais la municipalité endettée avait jugé ce projet d’assèchement et de remblaiement bien trop grandiose et l'avait repoussé pour des raisons financières. Celui de l'architecte et mécanicien lyonnais Guillaume-Marie Delorme (1700-1782), bien que plus modeste, le fut également. Enfin surgit Perrache, Perrache qui venait au bon moment.

Il était, sinon un notable, du moins un personnage connu et fort capable de trouver les appuis nécessaires à la réalisation d'un aussi ambitieux chantier. Son père, sculpteur talentueux, lui assurait déjà un nom estimé. Tout ce qu'il avait projeté ne fut pas réalisé (un canal reliant le Rhône à la Saône, producteur de forces motrices pour des moulins et usines flottantes, une gare d'eau pour accroitre le trafic fluvial sur les deux fleuves...) La réalisation du projet fut longue, difficile, plusieurs fois interrompue par les vicissitudes de l'Histoire, et Perrache mourut alors que sa Compagnie n'avait pu réalisé qu'un quai, allant de La Charité à la Mulatière. La Révolution suspendit fort longtemps les travaux, tout ce quartier n'étant alors qu'un immense terrain vague, en partie remblayé, où une population de miséreux trouvait refuge.

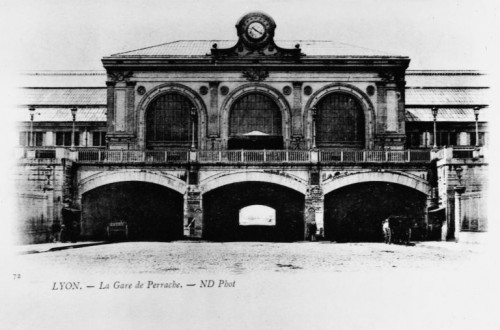

La Compagnie Perrache croulant sous les difficultés financières, n'assurait plus la progression des travaux : c'était un fiasco total. En 1805, Napoléon, ayant parcouru le chantier, décida de se construire là un palais impérial. Le 7 août 1806, la Compagnie céda gratuitement, pour s'en débarrasser, le terrain nécessaire à cet édifice et l'empereur approuva le plan de son architecte, à l'emplacement de l'actuelle gare. En dépit d'entraves administratives multiples, un décret du 3 juillet 1810 ordonna la reprise du remblayage, qui se poursuivit jusqu'à la chute de l'Empire : En Juillet 1815, la cavalerie autrichienne stationnait à l'endroit où aurait dû s'élever la résidence impériale. La configuration du nouveau quartier demeura encore longtemps aléatoire, en raison des crues régulières du fleuve indomptable qui emportait régulièrement les plus audacieux bâtiments : il dut son développement à la création du chemin de fer. Une ordonnance royale du 7 mars 1827 y décida,, en effet, de la création de la première ligne expérimentale, reliant Lyon à Saint-Etienne. C’est ainsi sur le site de Perrache que furent construites les premières locomotives, par l’ingénieur Séguin qui se ruina. La gare, d’abord installée cours Charlemagne, fut édifiée à son emplacement actuel de 1853 à 1856. Le 1er novembre 1856, elle accueillit le premier train reliant Paris à Marseille en dix-neuf heures et fut mise en service le 1er juin 1857. On peut la redécouvrir sur la photo, avant l'horreur qu'on a construite devant. C’est ainsi que le nom de Perrache fut connu un peu partout.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce quai est l’un des plus laids de Lyon. Depuis 1836, il est bordé par les murs austères de la prison Saint-Joseph. Dernier de la rive droite du Rhône, il débute au cours Verdun et se noie dans l’autoroute vers Marseille, grâce à l’initiative du plus stupide et du plus inculte des maires de Lyon, qu’impressionna toute sa vie le béton et l’Amérique, et dont je me refuse à écrire ici le nom. On n’a pas encore mesuré, trente deux ans après la mort de ce triste sire, toute l’ampleur des dégâts.

Pour en revenir à Perrache, sa fille, nous apprend Brun de la Vallette, réalisa en son temps une jolie carrière d’artiste- peintre.

Le quartier Monplaisir, dans le huitième arrondissement de Lyon, est évidemment marqué au fer rouge par la famille

Le quartier Monplaisir, dans le huitième arrondissement de Lyon, est évidemment marqué au fer rouge par la famille

Lorsqu'en 1930 la fabrique de soie s'écroule définitivement, la ville est au bord de la faillite, un peu comme le Nord le fut dans les années quatre-vingts. Les usines Berliet assurent la reconversion progressive d'une grande partie du prolétariat, frappé par la crise ; métallurgie, pétrochimie, automobile : c'est entre autres grâce à Marius Berliet et son industrie que l'économie locale ne s'est pas effondrée. A la veille de la seconde guerre mondiale, il produit onze modèles de camions pour une seule voiture, la dauphine 11 CV. Réquisitionnée en 1939, l’usine de Vénissieux est bombardée le 2 mai 44. Mais son amitié pour le Maréchal le rend suspect à la Libération.

Lorsqu'en 1930 la fabrique de soie s'écroule définitivement, la ville est au bord de la faillite, un peu comme le Nord le fut dans les années quatre-vingts. Les usines Berliet assurent la reconversion progressive d'une grande partie du prolétariat, frappé par la crise ; métallurgie, pétrochimie, automobile : c'est entre autres grâce à Marius Berliet et son industrie que l'économie locale ne s'est pas effondrée. A la veille de la seconde guerre mondiale, il produit onze modèles de camions pour une seule voiture, la dauphine 11 CV. Réquisitionnée en 1939, l’usine de Vénissieux est bombardée le 2 mai 44. Mais son amitié pour le Maréchal le rend suspect à la Libération. admirablement la France qu'il traversait continuellement, Vauban s’était rendu compte des difficultés auxquelles était confrontée sa population, en particulier les paysans, accablés par les guerres et par les impôts. Il chercha avec lucidité des solutions, qu'il consigna tout au long de sa vie dans de nombreux mémoires ou traités intitulés : Mes Oisivetés, ou Pensées d'un homme qui n'avait pas grand-chose à faire.

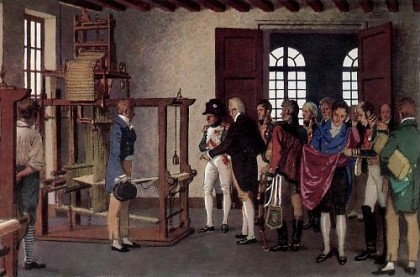

admirablement la France qu'il traversait continuellement, Vauban s’était rendu compte des difficultés auxquelles était confrontée sa population, en particulier les paysans, accablés par les guerres et par les impôts. Il chercha avec lucidité des solutions, qu'il consigna tout au long de sa vie dans de nombreux mémoires ou traités intitulés : Mes Oisivetés, ou Pensées d'un homme qui n'avait pas grand-chose à faire. l’atelier paternel, et réfléchit à un moyen de mécaniser le travail. A partir de l’observation des recherches antérieures, notamment celles de Vaucanson, il mit sur pied une machine brevetée en 1801. Le dispositif de Jacquard permit de lever automatiquement les fils grâce à 4 éléments : la traverse, les aiguilles horizontales, le carré mobile et les cartes perforées, un peu comme dans un orgue de barbarie. Ces perforations déterminaient l’exécution du dessin. Un métier Jacquard supprimait cinq tireurs de lacs, et la machine ne fut pas accueillie partout avec des cris de joie parmi les tisseurs. Il reçut même des menaces de mort. En 1807, la ville de Lyon lui acheta pour 8000 francs de rente le droit de disposer de son invention. Il se retira à Oullins où il mourut le 7 août 1834.

l’atelier paternel, et réfléchit à un moyen de mécaniser le travail. A partir de l’observation des recherches antérieures, notamment celles de Vaucanson, il mit sur pied une machine brevetée en 1801. Le dispositif de Jacquard permit de lever automatiquement les fils grâce à 4 éléments : la traverse, les aiguilles horizontales, le carré mobile et les cartes perforées, un peu comme dans un orgue de barbarie. Ces perforations déterminaient l’exécution du dessin. Un métier Jacquard supprimait cinq tireurs de lacs, et la machine ne fut pas accueillie partout avec des cris de joie parmi les tisseurs. Il reçut même des menaces de mort. En 1807, la ville de Lyon lui acheta pour 8000 francs de rente le droit de disposer de son invention. Il se retira à Oullins où il mourut le 7 août 1834.