Garibaldi

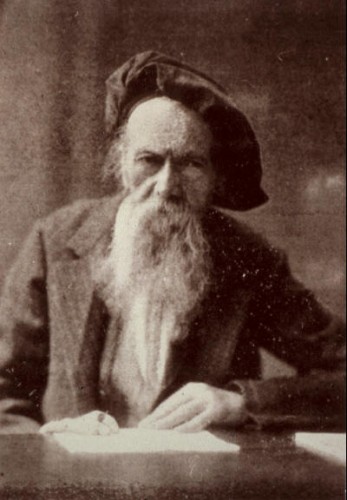

C’était jadis la rue Sainte-Elizabeth, en mémoire de la sœur de Louis XVI, madame Elisabeth, qui fut guillotinée en 1794 ; elle fut attribuée à Giuseppe Garibaldi (1807-1882) en raison du rôle que ce dernier joua dans la défense de Lyon lors de la guerre de 1870. « Considérant que l’Amérique s’est fait un point d’honneur de décerner à ce glorieux soldat de la liberté, à ce redoutable ennemi de toutes les tyrannies, le titre de citoyen de la République américaine, le Conseil municipal décerne au général Garibaldi, citoyen italien et américain, le titre de citoyen lyonnais et se déclare fer de l’attacher ainsi à la République française par cette nouvelle initiative de Lyon. » Plein d’humour, non ?

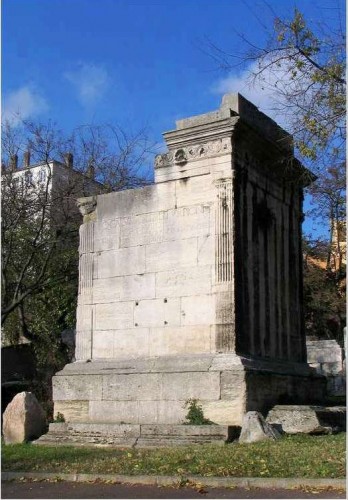

Le 10 décembre 1870, on donna au Grand Théâtre une représentation dont le produit était destiné à l’achat d’une mitrailleuse pour l’offrir à Garibaldi. Cette représentation fut placée sous le patronage de la démocratie lyonnaise. On y joua notamment le 3éme acte de Faust et le 4ème de la Juive. Beau délire, n’est-ce pas ? Délire probablement orchestré par le temple maçonnique du Parfait-Silence qui se trouva de 1845 à 1972 au 45 de la rue qui porte à présent son nom.

Longtemps et pour beaucoup de Lyonnais, la rue Garibaldi ne fut cependant que la rue de la piscine. C’est en 1931 que l’agglomération lyonnaise décida en effet de se doter d’une piscine digne d’elle et choisit pour cela ce terrain alors excentré qui jouxte la rue Garibaldi. L’établissement s’ouvrit en 1933, en présence du maire de l’époque Edouard Herriot qui refusa, dit-on, de se baigner. La construction du bâtiment, long de 90 mètres et large de 23 est confiée à l’architecte C.Coliard. Au deuxième étage, trois salles de déshabillage en commun sont réservées à des associations et sociétés sportives. Le public dispose d’un grand bassin revêtu de faïence bleu clair et couvert d’une voûte.

La rue Garibaldi est depuis 1959 et la rue des trémies : voie routière à certains endroits dotées de 5 fois, elle est à présent infranchissable sinon par des passerelles sur une bonne part de son tracé. Elle longe les Halles et l’Hôtel du Département. Elle parcourt trois arrondissements (sixième, troisième septième). Autant dire que sur sa plus grande part, c’est une ligne droite très laide et polluée, dans laquelle le promeneur solitaire répugne à porter ses pas.

La poularde de la mère Fillioux acquit très vite une telle notoriété qu'elle dépassa les limites de Lyon. Des poulardes, la légende prétend qu'elle en découpa, durant sa vie entière, plus de 500.000, et qu'elle en faisait cuire une quinzaine à la fois, tout en conservant sans cesse le bouillon de cuisson d'une quinzaine à une autre. Pour achever de construire sa légende, la mère Fillioux aimait répéter au soir de sa vie qu'elle n'avait jamais utilisé que deux couteaux. L'un est visible au musée de la Gastronomie, à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritime. Tancrède de Visan écrivit dans son recueil de nouvelles Perrache Brotteaux : « la Gastronomie, voilà l’apanage de quelques hommes, d’où son rang supérieur dans la hiérarchie des sciences philosophiques. » : la mère Fillioux n’aurait pas désapprouvé la citation, mais l’aurait peut-être accordée au féminin.

La poularde de la mère Fillioux acquit très vite une telle notoriété qu'elle dépassa les limites de Lyon. Des poulardes, la légende prétend qu'elle en découpa, durant sa vie entière, plus de 500.000, et qu'elle en faisait cuire une quinzaine à la fois, tout en conservant sans cesse le bouillon de cuisson d'une quinzaine à une autre. Pour achever de construire sa légende, la mère Fillioux aimait répéter au soir de sa vie qu'elle n'avait jamais utilisé que deux couteaux. L'un est visible au musée de la Gastronomie, à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritime. Tancrède de Visan écrivit dans son recueil de nouvelles Perrache Brotteaux : « la Gastronomie, voilà l’apanage de quelques hommes, d’où son rang supérieur dans la hiérarchie des sciences philosophiques. » : la mère Fillioux n’aurait pas désapprouvé la citation, mais l’aurait peut-être accordée au féminin.