Edmond Locard

Ce personnage presque légendaire eut pour modèle Sherlock Holmes[1], Hans Gross[2], Rodolphe Heiss[3] : La rue qui porte son nom débute avenue du Point du Jour et s’achève rue des Aqueducs.

Quelques mois après la naissance d’Edmond Locard à Saint Chamond (Loire) le 13 décembre 1877, sa famille s'installa quelques années plus tard à Lyon où il réalisa au collège saint Thomas d’Aquin des études brillantes : à dix-huit ans, il savait lire et écrire 11 langues dont le grec, le latin, l'hébreu et le sanskrit). En 1894, il entreprit à la faculté de Pharmacie et Médecine de Lyon des études de médecine, d’abord auprès du Pr. Ollier, maître français de la chirurgie orthopédique, puis, après la mort de ce dernier, auprès du célèbre Pr. Lacassagne avec qui il acheva ses études par 2 années de spécialisation en médicine légale, « la plus compréhensive des sciences médicales, la moins spécialisée, celle qui est en rapport avec le plus de sciences annexes », d'après lui. Il soutient sa thèse de Dr. en médecine le 17 mars 1902 : « La médecine légale au XVIIe siècle d'après des notes de Blegny ». Tout en travaillant au coté du Pr. Lacassagne, Edmond étudie le Droit de 1902 à 1905 puis la psychologie afin de mieux comprendre ce qui entoure la médecine légale: la justice et la psychologie des criminelles. En 1909, il obtient l’autorisation de s’installer dans les combles du Palais de Justice rue Saint-Jean ; c’est là qu’il fonde le premier laboratoire de police technique. En 1914, il fut mobilisé deux ans plus tard comme officier du chiffre chargé d'aider à décoder les messages secrets allemands.

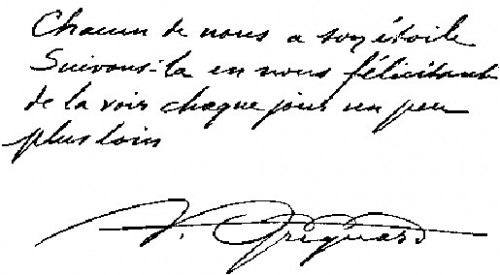

Au sein de son laboratoire, Edmond Locard utilise, développe et perfectionne de nombreuses techniques pour perfectionner son principe: « Tout auteur d'un crime laisse obligatoirement sur les lieux de son forfait des témoins matériels de sa présence et emporte avec lui des éléments de ce milieu. » Parmi elles, l’étude perfectionnée des empreintes digitales, la poroscopie (une méthode qui examine les pores de la peau présents dans les empreintes digitales) les traces de pas, les ongles (« Le curage des ongles des suspects doit être une des premières opérations à réaliser car il peut y avoir du sang, des poils, des cheveux, des fils de vêtement ») les empreintes dentaires (aussi bien celles de l'agresseur sur sa victime ou l'inverse que sur un objet, un fruit, etc.) les traces de vêtements, les taches de sang, l’étude des documents écrits….

Au sein de son laboratoire, Edmond Locard utilise, développe et perfectionne de nombreuses techniques pour perfectionner son principe: « Tout auteur d'un crime laisse obligatoirement sur les lieux de son forfait des témoins matériels de sa présence et emporte avec lui des éléments de ce milieu. » Parmi elles, l’étude perfectionnée des empreintes digitales, la poroscopie (une méthode qui examine les pores de la peau présents dans les empreintes digitales) les traces de pas, les ongles (« Le curage des ongles des suspects doit être une des premières opérations à réaliser car il peut y avoir du sang, des poils, des cheveux, des fils de vêtement ») les empreintes dentaires (aussi bien celles de l'agresseur sur sa victime ou l'inverse que sur un objet, un fruit, etc.) les traces de vêtements, les taches de sang, l’étude des documents écrits….

De 1931 à 1940, Locard rédige Le Traité de Criminalistique en 7 volumes, contenant une méthodologie détaillée au sujet de l'enquête criminelle, la recherche des empreintes et des traces, les preuves de l'identité, l'expertise des documents écrits et la recherche des falsifications. Et chaque exposé est illustré par les affaires les plus célèbres résolues dans les plus grands laboratoires d'Europe

Edmond Locard travaille au laboratoire jusqu'à ces 74 ans (1954). Sa biographie est réalisée en 1957 par Robert Corvol « Dr Edmond Locard. Mémoires d'un criminologiste » Il meurt à 89 ans en 1966.

Edmond Locard fut par ailleurs passionné de littérature, de peinture, de musique (il fut critique musical pour la Revue Musicale Lyonnaise). Il fut aussi philatéliste, botaniste, et devint membre de l'Académie du Merle Blanc (déjeuners hebdomadaires rassemblant les grandes personnalités lyonnaises), de l'Académie des Sciences et Belles Lettres (où il présentera pas moins de 21 communications) et président de la société des Amis de Lyon et de Guignol. En 1959 est organisé le premier prix « Edmond Locard » de littérature policière qui récompensera le livre de H. Clary De fil en aiguille.

[1] Edmond Locard rencontrera même Arthur Conan Doyle.

[2] Juge d'instruction devenu professeur de droit criminel à l'université de Vienne. Il propose une esquisse de techniques d'interrogatoire et une utilisation systématique du témoignage des experts scientifiques. Il publiera un manuel d'instruction judiciaire qui comprend l'ensemble des disciplines développées au laboratoire de police de Lyon quelques années plus tard.

[3] Directeur et fondateur de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, première école de police scientifique au monde (1909), il développe l'application de la chimie et sciences physiques à la recherche d'empreintes, de faux, etc.

Il était, depuis 1896, conseiller municipal du maire Gailleton, devint

Il était, depuis 1896, conseiller municipal du maire Gailleton, devint  Histoire d’une dynastie composée de quatre générations :

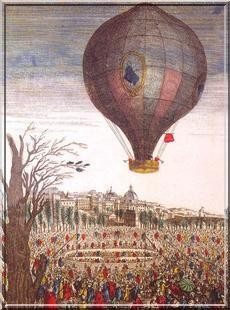

Histoire d’une dynastie composée de quatre générations : Depuis 1855, la rue Pichegru, ouverte sur le terrain des Hospices aux Brotteaux honore les inventeurs des "montgolfières", Joseph (1740-1810) et Etienne (1745-1799) de Montgolfier, nés tous deux à Vidalon les Annonay, douzième et quinzième enfants du fratrie de seize. La première expérimentation eut lieu le 4 juin 1783 à Annony. L'année suivante, deux ascensions mémorables d'aérostats furent expérimentées dans la plaine des Brotteaux en 1784 : l'une, le 19 janvier (entre les rues Dugesclin, Créqui, Vauban, Bugeaud) : Le ballon, parti en face de l’Hôtel Dieu a fini aux Charpennes; l'autre, le 4 juin, (entre les rues Duguesclin, Créqui, Sèze et Bossuet) : le ballon alla cette fois-ci jusqu'à la Duchère. Comme on le remarque, les commissions, dans leur grande précision, n'ont su donner le nom de Montgolfier qu'à une rue quelque peu éloignée du périmètre où eurent lieu les essais.

Depuis 1855, la rue Pichegru, ouverte sur le terrain des Hospices aux Brotteaux honore les inventeurs des "montgolfières", Joseph (1740-1810) et Etienne (1745-1799) de Montgolfier, nés tous deux à Vidalon les Annonay, douzième et quinzième enfants du fratrie de seize. La première expérimentation eut lieu le 4 juin 1783 à Annony. L'année suivante, deux ascensions mémorables d'aérostats furent expérimentées dans la plaine des Brotteaux en 1784 : l'une, le 19 janvier (entre les rues Dugesclin, Créqui, Vauban, Bugeaud) : Le ballon, parti en face de l’Hôtel Dieu a fini aux Charpennes; l'autre, le 4 juin, (entre les rues Duguesclin, Créqui, Sèze et Bossuet) : le ballon alla cette fois-ci jusqu'à la Duchère. Comme on le remarque, les commissions, dans leur grande précision, n'ont su donner le nom de Montgolfier qu'à une rue quelque peu éloignée du périmètre où eurent lieu les essais. Fiers assiégeants du tonnerre

Fiers assiégeants du tonnerre

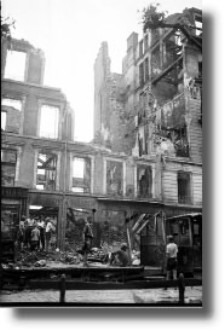

L'Ecole de santé militaire reste de sinistre mémoire pour avoir été réquisitionnée en février 43 et être devenue le siège de la Gestapo de Klaus Barbie. La façade sur l'avenue Berthelot a entièrement volé en éclat lors du bombardement américain du matin du 26 mai 1944 au cours duquel 200 tonnes de bombes, lâchées par les b-24 de la 15th Air Force de manière assez aléatoire sur l'avenue Berthelot et le quartier de Vaise, provoquèrent 1000 victimes parmi les civils (voir photo).

L'Ecole de santé militaire reste de sinistre mémoire pour avoir été réquisitionnée en février 43 et être devenue le siège de la Gestapo de Klaus Barbie. La façade sur l'avenue Berthelot a entièrement volé en éclat lors du bombardement américain du matin du 26 mai 1944 au cours duquel 200 tonnes de bombes, lâchées par les b-24 de la 15th Air Force de manière assez aléatoire sur l'avenue Berthelot et le quartier de Vaise, provoquèrent 1000 victimes parmi les civils (voir photo). C'est durant cet épisode qu'il entra en contact avec les naturalistes du Musée d'Histoire naturelle de Paris, en tant que suppléant à la chaire d'Anatomie où il effectua ses premiers pas en 1795. On connait la suite.

C'est durant cet épisode qu'il entra en contact avec les naturalistes du Musée d'Histoire naturelle de Paris, en tant que suppléant à la chaire d'Anatomie où il effectua ses premiers pas en 1795. On connait la suite.